内容详情

DETAIL

“颠覆式”创新和“渐进式”创新,如何选择?

作者:拓荒者知识产权 发布时间:2024-08-14 00:00:00

[ 专利核稿时 ]

客户(工厂)发来了一条截图信息

关于新申请专利的文件审核

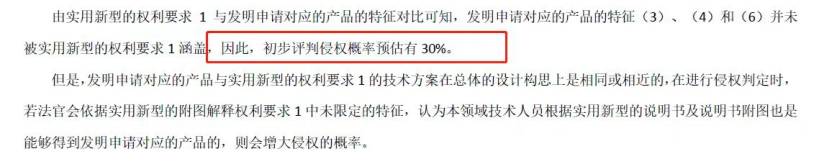

“初步评判侵权概率预估有30%”

评估来自客户甲方(经销商)律师

——

对比对象是:竞争对手申请的1件实用新型专利

和准备新申请的发明专利申请文件

市场花了十几年甚至更长的时间让客户对产品产生认知

也即教育市场

客户研发本款产品花了2年多时间

律师花了半天时间

判断客户的产品侵权概率预估为30%,甚至更高

●●●

PART.01

有什么问题?

因为行业竞争激烈,对专利侵权的问题非常敏感,经销商在拿到供应商产品的时候往往会问:“你这个产品跟市面上卖的产品看起来一样,这是否存在一定的侵权风险?”

没错,但是如何判断专利侵权?

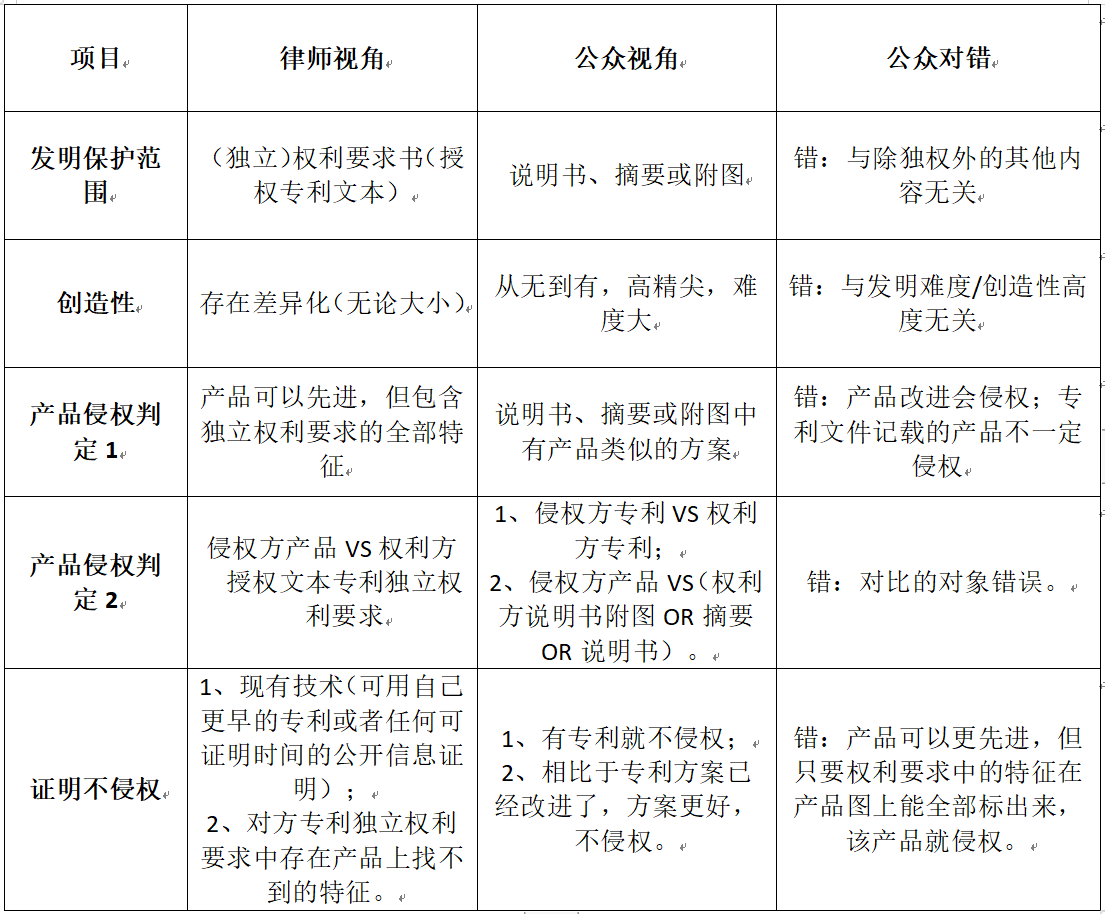

公众视角在发明保护范围、发明创造性、专利侵权的对比对象、专利侵权的判断标准和方法等存在错误,具体如下:

首先,发明保护范围以授权文本的独立权利要求为主,与除独权外的其他内容无关。从创造性的判断标准看,律师角度认为:存在差异化,无论大小,与发明难度/创造性高度无关;而公众眼里的创造性是:从无到有,高精尖,难度大。

其次,侵权判断不是申请文件之间的对比,而是产品和可能侵权的已授权专利文本的技术特征对比。此外,在专利侵权的法律框架中,并不存在明确的“30%侵权”的概念。专利侵权通常是指未经专利权人的许可,生产、使用、许诺销售、销售或者进口受专利保护的产品,或者使用受专利保护的方法。如果某一产品的某个部分或功能侵犯了他人的专利权,即使只是侵权专利的一个特定部分,也有可能会导致整个产品被认定为侵权,并面临相应的法律后果。专利侵权的判断一般基于“全面覆盖原则”,即如果被控产品或方法的技术特征与专利权利要求中的技术特征相同或者等同,即可认定侵权。法庭不会根据产品或方法中侵权部分的比例来决定是否构成侵权,而是考虑是否侵犯了专利权利要求书中的某一项或多项权利要求。所谓的“30%侵权”并不是一个法律上认可的标准。

如何证明不侵权?不是公众理解的有专利就不侵权,也不是相比于专利方案已经改进了,方案更好就不侵权。可以用自己更早的专利或者任何可证明时间的公开信息证明对方为现有技术,或者对方专利独立权利要求中存在产品上找不到的特征。

点击查看:

《专利侵权:公众视角的八大常见错——附一看就会的【产品侵权】判定实操技巧》

PART.02

问题又来了

一定要做一个市面上没有的东西才叫发明吗?

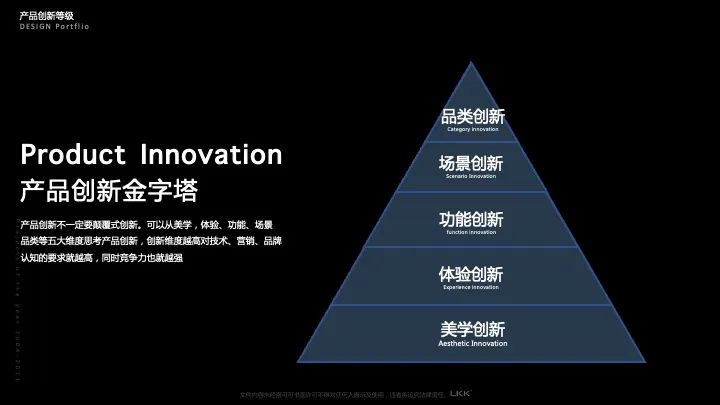

任何一家在激烈竞争中的创新企业,都面临重要选择:“颠覆式”创新,追求彻底改变市场格局的全新产品,还是“渐进式”创新,通过逐步改进现有产品来快速占领市场?

很多人说自己是颠覆式创新其实是自嗨,消费者不买账的颠覆,全都是垃圾。

——亚马逊 杰夫·贝索斯

颠覆式创新通常依赖于重大技术突破,能够提供现有产品无法实现的新功能或显著提升的性能。这种创新往往创造出一个全新的市场或重新定义现有市场,吸引新的消费者群体。由于需要大量的研发投入和市场教育成本,颠覆式创新具有较高的风险,但一旦成功,回报也极其丰厚。然而其面临的挑战也不容忽视:新产品能否被市场接受存在较大的不确定性,消费者需要时间来适应和接受新事物;通常需要大量的研发投入和长时间的技术攻关,这对企业的资金和技术能力提出了极高的要求;新产品的推广需要对消费者进行大量的市场教育,改变他们的消费习惯和认知,这同样需要大量的投入。

相反,渐进式创新是在现有技术和产品基础上进行改进,风险相对较低,更容易被市场接受,不需要大量的研发投入和市场教育成本,投入产出比更高。同时,渐进式创新强调持续的改进和优化,也不断提升产品的竞争力。

从商业的角度,“颠覆性”创新更适合企业资源和能力较强,能够投入更多研发和消费者教育的企业,做一个跟现有产品完全不一样的东西,面临的最大的风险就是市场(消费者)的接纳程度,重新教育消费者,要让他知道是什么?为什么选择?从消费观念,甚至到生活习惯的教育,这个成本非常高。对于更多的中小企业,可以从美学、体验、功能、场景、品类等五大维度思考。

举一个最近两年的成功案例,反证这一观点。

2024年天猫公布的618战报显示,一直被称为“戴森平替”的国产吹风机品牌徕芬冲到了天猫单品成交榜单的首位,戴森本森却“沦落”到了第二的位置。

2022年,消费投资人王岑发布了一个对话徕芬创始人的视频,创始人一直背对镜头,大谈“我的产品全面超越戴森,但我的价格能做到比小米还低”。

没错,绑着戴森和小米模仿的国产平替,模仿到什么程度?TA的样子,TA的漂亮程度,功能参数,都是戴森的东西。马达、转速是宣传时最频繁提到的点,也是所谓的核心竞争力,同样是11万转的马达(戴森10万转),高速吹风。出圈契机也是靠蹭戴森热度。

在专利战场,“用戴森吹风机专利无效徕芬的专利,失败了?”,徕芬专利权利被维持有效。感觉主体思路都一样,看起来都侵权,结果发现全都规避了。

借势消费者已有的认知,同时在专利设计上规避侵权,就是商业上最容易成功的,也是性价比最高的一种方式。

所以还是会选择这一类型的创新,而不是去重新打造一个品类。让客户接受,从细微差别中选不侵权的。这样的选择看似冒了一点风险,实际上带来的价值就是市场和消费者认知基础,降低推广费用和推广失败的概率。在商业中也不失为最佳战略/策略选择。

推荐阅读