内容详情

DETAIL

如何构建产品专利创造性场景:事实-观点模型

作者:成都拓荒者知识产权代理有限公司 发布时间:2025-06-20 11:35:08

本文介绍拓荒者知识产权原创

“事实-观点”专利撰写模型

来自积累和一次正式讨论

两个问题开始

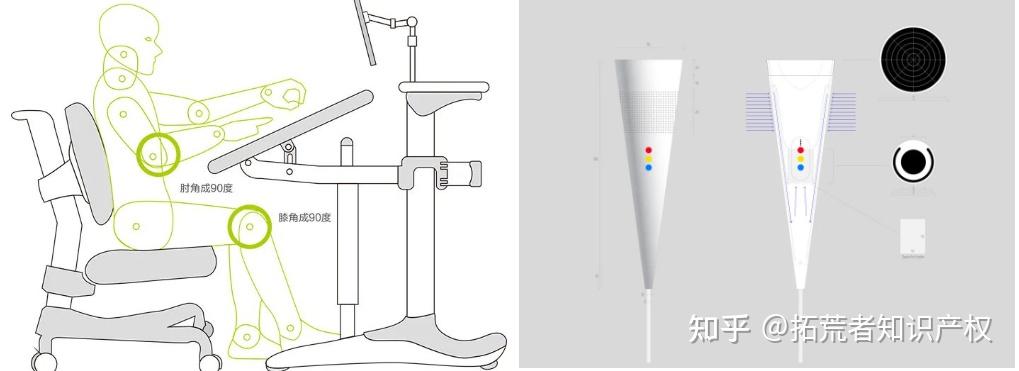

第一个问题:一家公司做了一个可能会大卖产品,宣传的点是【符合人体工程学】,这个概念大家听起来感觉有没有创造性?

一方面大家喊的口号都叫【符合人体工程学】,另一方面确实有一个这方面很厉害的发明人。

他说:我这个最【符合人体工程学】

如果这是一个场景,在专利申请时,这个场景怎么设计和论证TA?

比如,我们把【符合人体工程学】描述为:

1. 依据人体脊椎生理曲线,整个椅背曲面自然贴合腰背曲线的弧度;

2. 符合腰臀座深比例,合理且椅面宽度对应人体腰背覆盖面;

这样的论述,空洞而干巴巴

第二个问题:客户说做了一款更【符合流体力学】的宠物吹风机

具体为:为了让宠物在吹干毛发的时候,更少的受到噪音惊吓,需要控制噪音,也就是控制气体的流速。因为气体加速靠电机转起来的时候由叶轮推动,电机转起来后,风流随之流动起来,它本身是有旋转动作的;当改变前面出风口的直的风道为有一定旋转的风道,出风阻力会变小,这样一个新的设计更【符合流体力学】。

然而这样的创新点一经面世,大家都能发现这个创造性的点在哪。

原理是:当旋转的风直着被吹出的时候,侧向会碰到侧壁产生撞击,发出声音,尤其是吹风机中间是一个加热键,加热键本身就是很多电阻丝,它本身很细很容易产生震动,这种风阻带来的震动会产生一个比较高频的噪音。也就是说吹风机的噪音很多来自于气流去吹发热阻丝。而当电机带动扇叶旋转,扇叶旋转往前推的同时,使出口的风产生了旋转,此时风道也是旋转型的,形成一个流转的风道,风阻就会变小。

感觉这是一个不错的产品,对吧?但是又感觉落脚的这个点好像都很难证明它是不容易想到的。这是一种普遍普遍的情况。

以上两个案例可能对代理人来说一类问题,这一类问题解决了,很多产品专利就可以写好。

进一步剖开这个问题:这是专利的一种写法,相当于在写的过程之中,一步一步的推演,也就是一个证明的过程。审查员看了之后会觉得这是理所当然的,你只是给我讲了一下,就会反而让人更认为,这是一个公知的东西,或者说是容易想到的东西。

这种论述的方式,陷入了一个陷阱里面。然而这些点又确确实实是创新点所在。至少是我们认为的一个比较创新点。

举个更通俗的例子感受一下。

比如女朋友问你:我这件衣服好不好看,你说好看,她说你是不是在敷衍我?

这和以上所说逻辑是一致的,同样没有论证力。

如果换个说法:感觉这个衣型蛮好看的;这个颜色很有质感;看起来很宽松,很休闲很舒服。这样的描述替代【好看】这个词。

区别是,【好看】这个词,实际上是一个总结性的观点。

事实-观点 模型

这也是我们今天想带出来的一个模型

事实-观点模型

【好看】是一个观点

【符合人体工程学】是一个观点

【符合流体力学】也是一个观点

观点从不同的角度去说,就会有对有错,不绝对,大家都会用TA。但是还有一个东西就是事实,比如说这个衣型刚好在你的那个腰部那里很修身;或者是提供了一个比较宽松的状态,看起来和你的性格,今天的心情很搭很自然;你穿这个颜色配起来和你的肤色很搭。

你看,你只需陈述事实,【好看】这个结论是她自己得出来的。

我们很多时候会去直接得结论,不管是在现实生活中,还是专利撰写的时候。

在此,我们提出“事实-观点”模型:强调在写专利的时候要尽可能的把观点的东西去掉,而去陈述事实,在我们尽管没有说观点的时候,别人也能得到我们想要的观点。

回到【符合人体工学】的例子,这些概念实际上不存在,实际存在的是论证观点的事实:比如更符合中国人的坐姿,更符合办公室久坐三个小时以上的人的坐姿。

展开后者来说(临时想到的“胡说八道”):因为第1个半小时大家腰部都基本上能够提供比较强的力的支撑,半个小时后(很多时候)这个支撑就疲劳了,然后就塌下去了,塌下去后如果椅子给到的支撑照旧,就会让人的某些肌肉群很累。这把椅子可以在30分钟后,为持续还要坐两个小时的人,提供足够的一种塌下去后的支撑。这样一把贴合人身形的椅子,不是最开始贴不贴合,而是在30分钟后更需要贴合的时候,恰好提供贴合,甚至前面30分钟不贴合,坐着是没那么舒服,但是持续坐3-4个小时会觉得这个椅子一天坐下来很舒服。

这个属不属于创新?符不符合人体工程学?

换句话说【符合人体工程学】是需要事实论证的,TA必须有大量的前提条件存在,才叫符合。这种非明确定义的观点,如果直接用就会存在,别人都觉得容易想到,但实际上每个人的概念都不一样。

宠物吹风机【符合流体力学】的案例又有怎样的事实?我们要让气流对发热阻丝的冲击减小,可以分一部分气流,甚至可以在这个过程中让气流对壳体的冲击变大,以实现对发热阻丝的冲击减小。换句话说,当气流转起来的时候,依照流程速度,风大概吹5厘米就会扭一圈。按照这样的螺旋,这个产品很难加工,所以螺旋会放得更平缓一点,这样一来气流出来的时候会不达预期,怎么办?因为壳体不容易碰撞出声音,我让气流出来的时候强制扭回去一点撞击壳体,发热阻丝也适应的回一点,让通道更流畅,让速度减缓,让通道更短,整体的风噪降低。当我讲这个事实的时候,TA就成了,不是更【符合流体力学】,我甚至对这个流体通道进行了改造,因为我不可能做一个螺线管型的发热阻丝。

所以,所有的专利得结论的时候,我们要避免直接去用观点,因为所谓的观点几乎都是别人也已经得出来的,而且大量的观点是不严谨的,观点成立是有大量的前提条件存在的。比如身高1.6米和1.8米的人符合的人体工程学是不一样的。但是卖椅子的销售只是说:我们的椅子【符合人体工程学】。我反问:你都没问我多高,也不知道我是胖还是瘦,你怎么知道【符合人体工程学】?此时观点会被推翻。

在专利申请文件撰写的时候,我们要识别出观点和事实。同样一个东西,靠论证和说理,不必加特征,仍然可以保一个很大的保护范围,和提高授权概率,同时这种专利会更有价值,可能就会形成某一个爆款产品的垄断。

这是一种大家认为不太一样的思维方式,其实我只需要陈述事实。比如我们可以对外说我们是【专业】的,【专业】是一个观点,但是我从来不说我们专业,我们说我们遇到什么问题,我们是怎么做的。这是观点-事实模型的应用。

比如在说明书中要学会突出技术问题,隐藏直接的有益效果,中间有一个引导的过程。这也是观点-事实模型的应用。很多人的做法是:写的时候没有引导过程,直接拿出有益效果突出出来,这样和直接陈述观点是一样的。

如果在专利撰写过程中严格控制观点,或者不要观点,代理人就必然会去找事实,事实的陈述其实就是分析,深刻的分析而不是一个笼统的东西,笼统就是观点,可能写到观点就到此结束了,事实却“逼迫”着你继续往下进入更深刻的分析。

进一步,“笼统”的反义词,我们可以说是“精准”“精致”,笼统就是模模糊糊,不准确,不精准,有歧义,似是而非,“精致”对应严谨、准确。再回到观点-事实模型,笼统的观点必然有反对的一面,改变前提条件就会有不一样的结果,涉及到概括、总结。比如【符合人体工学】,这个效果不是唯一,有很多种方式,观点把TA归到一类,就没有创造性了。

难点在于容易和上位、概括、总结混为一谈,而概括范围太大了、上位、总结对专利代理来说又是正向的和需要的,但却不需要笼统,需要在观点-事实模型中做区分。区别在于宽泛和笼统一定有歧义,包含了不应该包含的东西,有对立观点。比如椅子【符合人体工程学】,我可以提出完全对立的观点论证它不符合人体工程学:比如一个长期体力劳动的人,不太适合坐这个膝盖和腿之间呈锐角角度的椅子,这样的坐姿不符合他的人体工程学,因为体力劳动的人长期是站立状态,大腿的所有肌群和小腿的肌群,背肌发挥主要作用,腹肌,小腿的腓肠肌,大腿前侧肌肉会收缩,这个椅子不符合他的人体工程学。所以得出一个被大家认可的完全相反的结论。

所以【符合人体工程学】【符合流体力学】是笼统。

如果我们回到问题本质,比如,会议室、食堂和办公室的人体工程学不一样,此时产品的结构、参数不一样,这个逻辑就通。

专利撰写中的事实-观点

在专利申请文件撰写中

有效表达技术方案的创新性和价值至关重要

“事实-观点”模型应运而生

“事实-观点”模型是一种应用在专利文本撰写中的方式或方法,尤其是应用在说明书实施例部分,目的在于更好的区分申请文件中的事实性内容和观点性内容,同时在实施例部分将客观的事实和主观的观点结合,让技术方案和技术效果之间缺乏过渡和引导内容的“观点”模型,具有共情性、渐进性和说服性,使专利申请文件更具说服力和共情力。

在模型“事实”部分,陈述事实是陈述客观存在事物的论证过程,包含:

技术问题因子:以技术问题为出发点,引出现有技术中客观存在的、厄待解决的技术问题。

技术分析因子:以前述的技术问题出发,深度考量引发技术问题的诱因是什么?或者技术难点是什么?这些诱因或难点形成的因素是什么?例如是某个结构设计的不合理?或是某个结构的位置设置不清晰?亦或是其他诱发技术问题出现的不良因素。

技术分析因子用以将审查员视角代入到本领域的技术人员视角,让审查员在技术分析过程中切切实实感受到技术难关,从而在技术方案阐述前感同身受,对技术方案产生期待感。

技术阐述因子:对技术方案和技术逻辑进行分析和阐述。技术方案是解决技术问题的手段,技术逻辑是技术方案的原理机制、设计思路、甚至是技术方案所隐含的物理定律、客观事实等。

仅仅阐述技术方案而忽略技术逻辑不可行,技术方案背后必然隐藏着技术逻辑,对技术逻辑的阐述会让技术方案更加丰满,更具有共情性和更满足合规性,技术细节往往是决定专利授权的重要因素,而技术逻辑是包含技术细节的。

模型“观点”部分由“事实”陈述引导出来,其论述内容可以为客观的观点陈述,也可以掺杂主观的观点陈述,其至少包括:

技术效果因子:客观的对技术方案的技术效果进行阐述,即以技术方案为基础,演绎出较为客观且成熟的效果。

技术创新因子:主观的对技术方案的技术效果进行阐述,即以技术逻辑为基础,演绎出脱离客观技术效果的主观技术效果。此部分可以论述技术方案的创新性、优劣性,即我们期望技术方案能达到的最佳技术效果,这一技术效果可能是根据技术逻辑的优化带来的,其本身相较于技术方案优化带来的技术效果可能有一些理想化,但在合理范围内应当是技术逻辑的优化能够实现的。

“事实-观点”模型不仅增强了文件的逻辑性和可读性,还提高了对技术方案的理解度和认可度。在撰写专利申请文件时,结合这一模型,将有助于更好地突出创新性和价值,提升专利申请质量和授权率。

推荐阅读